1.

Como quizás recuerden y probablemente no, cuando en su momento de éxito y prestigio cultural y editorial leí Las teorías salvajes (Entropía, 2008) de Pola Oloixarac, atraído por reseñas superlativas de publicaciones como la Revista Ñ y el suplemento ADN, me sentí digamos que engañado: la novela me había gustado mucho (la reseña, ahora que la leo, es más positiva de lo que recordaba) pero también me había parecido un bluff, por usar una palabra extranjera en cursiva, al uso y abuso de Pola: una de esas historias que detrás de litros de referencias populares o culturosas y de tramas enrevesadas cobijan nada. Eso fue lo que sentí en ese momento: tal vez no había entendido nada y debiera leerla de nuevo (en serio, no lo descarto). Cuestión que no hubiera leído el segundo libro de Pola Caraxiolo si no fuera por Mati, que me lo prestó sin que se lo pidiera, para que le dijera mi opinión, y por Rosalba, que lo trajo a estas vacaciones y lo leyó fascinada (aunque no gustó del final). Leí Las constelaciones oscuras muñido de todo mi prejuicio, putié en voz alta por la innecesariamente hermética cantidad de referencias histórico-político-filosóficas que Pola pretende que el lector maneje (o más bien, en su afán de demostrar su indudable inteligencia, siembra a pesar de los potenciales lectores no académicos que no van a entender un choto), amén de las palabras y frases en otros idiomas (llegando a la rídicula exageración de poner a cuento de nada una palabra en caracteres cirílicos), y además, seguro de que el final no iba a estar a la altura de lo que Pola venía urdiendo (todo el tiempo temí una decepción al estilo Lost), pero resulta que me gustó. Está muy buena la novela.

2.

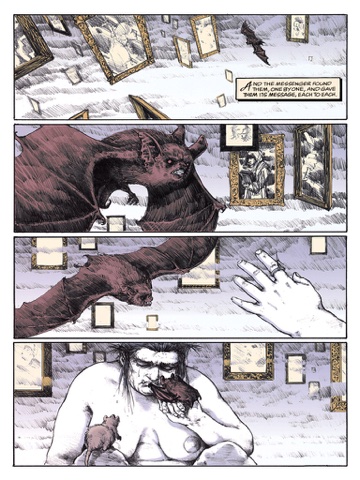

La novela cruza dos historias: la de Niklas Bruun, botánico del siglo XIX, y la de Cassio Brandao da Silva, hacker del presente y del futuro inmediato. En ambas tramas juega fuerte la ciencia ficción, aunque en la de Niklas la cosa es más del orden de lo fantástico lovecraftiano. Cassio va a mi primaria, el Scholem Aleijem. Hay una cuota de humor, que está más que nada en la prosa de Pola, me reí más de una vez. Por otro lado esa misma prosa, que Pola se esfuerza en llevar a la extrañeza desde la inteligencia, la conduce en ocasiones a oraciones que solamente son gramaticalmente incorrectas, o por lo menos feas (y también falló el corrector un par de veces, como suele suceder con Mondadori). La trama -de Cassio-, por momentos difícil de seguir, es muy interesante y de a ratos buenísima en sus giros. Y el final me cabió: muy redondo.

3.

Así como están El Aleph engordado y el Martín Fierro ordenado alfabéticamente de Katchadjian (de quien Pola habla en la nota más interesante y políticamente incorrecta del affaire K.), se podría hacer como poema la lista por orden de aparición de las referencias explícitas en Las constelaciones oscuras.

4.

¿Se reconocerá Pola como una progresista de derecha, o no se dirá siquiera progresista?

5.

Hay una página en la que, para no perder la costumbre, Pola trata a Perón de nazi:

Argentina había sido la última nación en retirar el apoyo al Reich; a diferencia de Brasil, que había apostado a los Aliados, poniendo campos de concentración para japoneses en su territorio, Argentina había jugado sus fichas al nazismo hasta el final. El año 1945, inicio clásico de la era del Antropoceno, cuando los primeros escorzos nucleares entraron en juego para cambiar la faz de la Tierra, encuentra a la Argentina del lado del mal supremo, mientras Brasil afianza su amorío diplomático con Estados Unidos, la nueva patrulla mundial (...). (P. 42)

Después explica lo de los científicos nazis que recibió Argentina y que trabajaron por ejemplo en la creación del primer avión nacional, el Pulqui, y mete una nota al pie, la única de todo el libro, para mencionar a Karl Vaernet, el médico que hizo experimentos con humanos en campos de concentración nazis buscando "curar" la homosexualidad, y que tras la guerra se escondió en nuestro país bajo un nombre falso y recibió un sueldo del Ministerio de Salud de la Nación, aparentemente por hacer nada, una suerte de ñoqui nazi del peronismo, según lo demuestra la investigación expuesta en el documental El Triángulo Rosa y la cura Nazi para la homosexualidad, de Esteban Jasper y Nacho Steimberg. Pola se cuida de mencionar el tema del ñoquismo de Vaernet, como para que parezca que Perón pidió experimentos nazis. Respecto a la cita arriba expuesta, huelga decir que cuando se busca conservar una objetividad fáctica no debe utilizarse la expresión "mal supremo": además de eso, Argentina no dio nunca su apoyo explícito al nazismo, lo más que hizo -además de importar nazis después de la guerra, igual que lo hizo Estados Unidos- fue abstenerse de apoyar explícitamente a los Aliados (lo que le valió el cierre de ciertas importaciones estadounidenses a la Argentina, como ser el fílmico), lo que no parece justificar la frase de las fichas jugadas hasta el final. En fin, la discusión de siempre.

6.

Evidentemente, además de querer ser la próxima Betty Sarlo (deseo por otro lado completamente válido), Pola quiere ser Houellebecq. Las constelaciones oscuras es de alguna manera la misma novela, versión de Pola, que Las partículas elementales (lo cual está muy bien).

7.

Último agregado. A posteriori de escrita esta reseña -pero a priori de publicada- me informan por la cucaracha que Pola es una de las firmantes de la carta de intelectuales a favor de la candidatura de Mauricio Macri a la presidencia de este, nuestro confuso -por decir poco- país. La carta y los firmantes acá. Cuántos desconocidos en la carta, ¿no?. Otra pregunta: ¿Esmeralda Mitre de Loperfido es una intelectual? No estaba enterado.

7.

Último agregado. A posteriori de escrita esta reseña -pero a priori de publicada- me informan por la cucaracha que Pola es una de las firmantes de la carta de intelectuales a favor de la candidatura de Mauricio Macri a la presidencia de este, nuestro confuso -por decir poco- país. La carta y los firmantes acá. Cuántos desconocidos en la carta, ¿no?. Otra pregunta: ¿Esmeralda Mitre de Loperfido es una intelectual? No estaba enterado.